TIMES JATIM, KEDIRI – Seorang pria tertatih-tatih menyelamatkan kepingan ornamen bebatuan di selasar Museum Bhagawanta Bhari, Kabupaten Kediri. Api merah menyala, disusul reruntuhan kayu-kayu penyangga bangunan.

Suasana malam itu sudah seperti kiamat kecil. Juan Steven Susilo, arkeolog, sesekali memegangi kakinya. Napasnya tersengal, ia hampir saja menyerah, jikalau dalam pikirannya tidak muncul kalimat falsafah kuno—memayu hayuning bawana, ambrasta durangkara.

Kembali terlintas sebuah rekam perjalanan, bagaimana dia menghabiskan waktu menelusuri warisan potongan peradaban. Juan kemudian bangkit, berdiri sekuat tenaga, berjibaku di antara bara dan upaya melawan aksi penjarahan.

Malam, 31 Agustus 2025. Rembulan baru saja berpendar, tatkala berita tentang kegaduhan menyasar area museum. Bersama tim evakuasi, Juan langsung berangkat menuju lokasi. Ia terperanjat, situasi benar-benar tidak kondusif.

Massa yang mengatasnamakan demonstran sudah mulai menyebar ke gedung pemerintahan.

Satu-satunya akses jalan menuju museum yang berada di belakang kompleks itu telah terbakar. Listrik terputus. Suram, gelap, asap pekat, bagaikan dunia tanpa cahaya.

Harapan penerangan hanyalah bersandar pada pantulan kobaran lidah api. Juan bersama rekannya nekat menerobos jalan kecil yang masih menyisakan bangkai bara, tangannya berupaya meraba-raba setiap tembok, sambil mencoba meraih apa saja dengan satu tekad sebuah misi penyelamatan.

“Kami bawa apa saja yang bisa diamankan,” ujarnya mengenang tragedi kelam, Kamis (2/10/2025).

Tiba-tiba dalam situasi serba terdesak, ia kembali dihadapkan pada dua pilihan antara hidup dan mati. Dua orang tampak berkeliaran dalam museum, Juan memberanikan diri bertanya: Apa yang hendak mereka lakukan? Keduanya menjawab dengan polos, hanya ingin mengambil artefak sebagai kenang-kenangan.

“Mas, jangan, ya, mas, museum ini isinya cuma batu,” katanya sembari menahan rasa sakit. Kakinya berdarah setelah menginjak puing dan kaca yang berserakan.

Pada saat yang sama, Komunitas Pelestari Sejarah Budaya Kediri (Pasak) juga melakukan aksi serupa. Didin Saputro selaku ketua, mengirim anggotanya sesegera mungkin melakukan penyelamatan.

“Saat terjadi kerusuhan, ada beberapa anggota kami yang inisiatif ke Museum Bhagawanta Bhari untuk menyelamatkan beberapa artefak,” kata Didin.

Mereka berpencar mengumpulkan potongan yang terserak, meskipun harus menghadap kenyataan, museum sudah sangat berantakan.

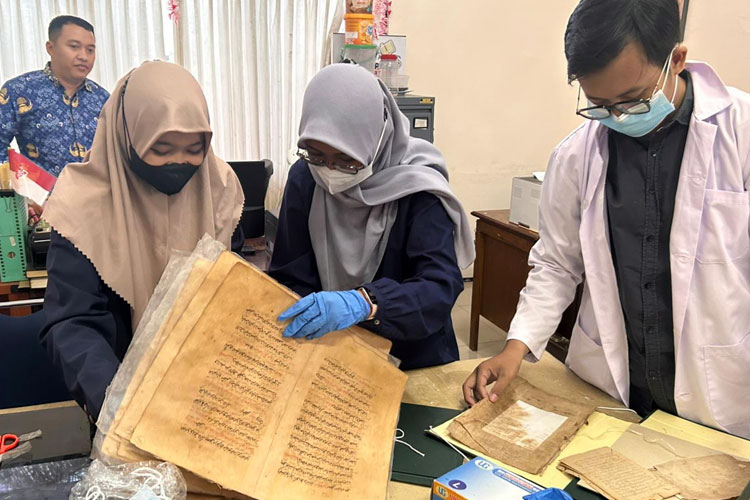

Tenaga Terampil Filolog Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Sifa Chayatemala bersama rekan tengah melakukan restorasi naskah kuno berbahan daluang yang disebut sebagai kertas asli Nusantara (Javaansche van Panaragan papier), Kamis (2/10/2025).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Tenaga Terampil Filolog Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Sifa Chayatemala bersama rekan tengah melakukan restorasi naskah kuno berbahan daluang yang disebut sebagai kertas asli Nusantara (Javaansche van Panaragan papier), Kamis (2/10/2025).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Sementara itu, sekelompok orang tak dikenal, mulai berdatangan menghantam etalase kaca. Beberapa artefak raib dari kotak penyimpanan. Keesokan harinya, sejumlah benda penting dinyatakan hilang. Seperti miniatur lumbung, fragmen kepala Ganesha, Arca Bodhisattva, dan tiga helai wastra prototipe batik pegringsingan sebagai simbol purwarupa Kediri.

Pemerintah Kabupaten Kediri mulai mengumumkan melalui selebaran berwarna merah hati serta membuka hotline khusus. Pemerintah mengimbau pengembalian benda-benda purbakala dengan tulisan jelas:

"Kami membuka layanan untuk pengembalian barang. Karena cagar budaya memiliki nilai sejarah. Tidak pantas untuk dijadikan sasaran.”

Aksi anarkis dan destruktif telah melukai kesakralan peradaban. Barang kali, seperti kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, para pelaku hanyalah oknum yang berasal dari luar Jawa Timur.

Karena, badai krisis budaya sebenarnya tidak pernah benar-benar menghantam Bang Wetan—abang-abang sisih wetan, provinsi paling timur di Pulau Jawa, gerbang Indonesia timur, Indonesia bagian tengah, sekaligus Indonesia bagian barat.

Sosok seperti Juan, Didin Saputro, dan sejumlah warga lokal telah sukarela mengabdikan dirinya dalam pelestarian kearifan budaya demi menjaga citra wibawa yang telah terbangun selama berabad-abad lamanya.

Jawa Timur tercatat memiliki 270 manuskrip kuno, 703 adat istiadat, 664 tradisi lisan, 679 ritus, 1.281 pengetahuan tradisional, 727 teknologi tradisional, 150 bahasa, 754 permainan rakyat, dan 316 olahraga tradisional.

Bahkan, ada 62 museum di Jawa Timur baik milik pemerintah maupun swasta. Jawa Timur juga memiliki 302 wisata budaya, 75 candi, 362 juru pelihara cagar budaya di bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan, 118 juru pelihara cagar budaya di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Setiap tinggalan penting membutuhkan peran sosok-sosok peneliti yang telah bekerja keras memetakan, menerjemahkan, serta merawat bersama lintas elemen masyarakat.

Jika mengalami kerusakan akibat aksi tak bertanggung jawab, maka tak ada lagi inti sari akar pengetahuan yang dapat ditelusuri. Seorang arkeolog misalnya, mengidentifikasi benda bersejarah melalui serangkaian metode ilmiah.

Proses ini biasanya dimulai dari pengamatan bentuk, bahan, dan konteks temuan di lapangan. Arkeolog tidak hanya melihat bendanya saja, tetapi juga memperhatikan lokasi penemuan, lapisan tanah, serta hubungan dengan artefak lain.

Dari situ, data dianalisis untuk menentukan fungsi, usia, serta makna dari benda. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun narasi sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sehingga masyarakat dapat memahami asal-usul identitas budayanya dan menjadikannya sebagai pijakan untuk masa depan.

Apabila diperlukan rekonstruksi benda bersejarah, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Rekonstruksi bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara sembarangan, sebab terdapat berbagai aturan dan prosedur yang ketat, mulai dari tahapan analisis, penulisan laporan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Semua langkah tersebut harus dijalankan secara sistematis agar hasil rekonstruksi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus menjaga keaslian nilai historis dari tinggalan budaya.

Identifikasi, Peta Menuju Pengetahuan

Bagi Juan, benda peninggalan bersejarah seolah nyawa sebuah peradaban. Ia malang melintang merajut benang pengalaman dalam dunia arkeologi, baik yang menyenangkan maupun yang penuh hambatan, bahwasanya—keduanya sama-sama memiliki nilai penting.

Jika artefak atau pun prasasti hilang bahkan dirusak, maka, peta jalan berupa data primer maupun sekunder menuju pengetahuan akan terpenggal.

Kondisi bisa saja diperparah dengan adanya laporan mengenai praktik pencarian dan pengambilan artefak secara ilegal, baik karena ketidaktahuan maupun karena adanya motif tertentu.

Aktivitas itu tidak hanya merusak konteks arkeologis, tetapi juga memutus mata rantai informasi yang seharusnya dapat menjadi kunci penyusunan narasi sejarah.

Dampaknya jauh lebih serius, penyusunan historiografi tidak hanya di tingkat desa atau kabupaten, tetapi juga pada kerangka besar sejarah Indonesia, ikut terdistorsi.

“Hal ini memperlihatkan bahwa kerusakan terhadap satu artefak tidak sekadar kehilangan benda, melainkan kehilangan data sejarah yang tak tergantikan,” kata Juan.

Ia memberikan salah satu contoh ketika menemukan sebuah tugu berangka tahun di Desa Kahyunan, Kabupaten Kediri. Berdasarkan catatan kolonial Belanda, desa ini dulunya memiliki sebuah prasasti dari masa Kerajaan Panjalu.

Sayangnya, prasasti tersebut telah hilang, sehingga menyulitkan upaya identifikasi yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara tugu tersebut dan sejarah desa.

Hilangnya data primer semacam ini menunjukkan rapuhnya sistem pelestarian di masa lalu, sekaligus menjadi peringatan betapa rentannya tinggalan arkeologis bangsa ini terhadap kelalaian dan intervensi manusia.

Juan menegaskan bahwa artefak, bahkan “batu” yang tampak tidak berarti, sesungguhnya menyimpan suara masa lalu yang penting bagi identitas kolektif masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran publik menjadi kunci.

“Tanpa dukungan masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sebaik apa pun kerja arkeolog, pemerintah, maupun komunitas sejarah, upaya pelestarian akan selalu timpang,” terangnya.

Dalam kasus di Desa Kahyunan misalnya, kehadiran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, serta komunitas pegiat sejarah menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif masih harus ditopang oleh rasa tanggung jawab bersama dari masyarakat luas.

“Menurut Undang-Undang Cagar Budaya, setiap tinggalan yang berada di wilayah Kabupaten Kediri merupakan warisan yang wajib kita jaga dan rawat bersama. Tinggalan arkeologis yang telah diamankan dan memiliki juru pelihara, umumnya terawat dengan baik,” demikian dikatakan oleh Juan.

Namun, tugas juru pelihara tidak berhenti di situ saja. Mereka juga rutin melakukan pemantauan dan kunjungan ke lokasi-lokasi lain yang tingkat perawatannya masih kurang, agar peninggalan tersebut tetap lestari serta dapat dinikmati dan dipelajari oleh masyarakat.

Penyelamatan tinggalan arkeologis merupakan proses penting dalam menjaga warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Setiap kali sebuah artefak atau situs ditemukan, langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi awal.

Pada tahap ini, para arkeolog atau pihak terkait mencatat lokasi temuan, kondisi benda, serta melakukan dokumentasi sederhana, misalnya dengan foto dan deskripsi singkat.

Identifikasi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa informasi asli dari temuan tidak hilang sejak awal.

Setelah itu, lokasi penemuan biasanya akan diamankan. Area sekitar diberi tanda atau pembatas agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat maupun faktor lain yang bisa merusak konteks temuan.

Jika tinggalan yang ditemukan bersifat rapuh atau berada di tempat yang rawan, maka, dilakukan penggalian penyelamatan (rescue excavation) agar benda dapat diangkat dengan prosedur yang benar tanpa merusak data arkeologis yang melekat padanya.

Langkah berikutnya adalah konservasi awal. Tahap ini bertujuan untuk menjaga kondisi benda agar tidak cepat rusak setelah ditemukan. Misalnya, logam harus segera distabilkan dari proses korosi, kayu atau tulang diberi perawatan agar tidak lapuk, dan batu pahat dibersihkan dari lumut maupun kelembaban yang berlebihan.

Sesudah kondisi benda relatif aman, dilakukan inventarisasi dan pendataan. Semua informasi tentang temuan, mulai dari jenis benda, bahan, ukuran, lokasi penemuan, hingga perkiraan usia, dicatat secara detail.

“Data ini kemudian disimpan dalam sistem inventaris resmi, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Inventarisasi menjadi landasan penting untuk penyusunan narasi sejarah serta perencanaan pelestarian jangka panjang. Akan tetapi, proses tidak berhenti sampai di situ. Penemuan arkeologis juga harus melalui tahap publikasi dan sosialisasi.

Hasil temuan biasanya dituangkan dalam laporan ilmiah, artikel, atau dipamerkan kepada masyarakat. Tujuannya, meningkatkan kesadaran publik bahwa tinggalan arkeologis bukan sekadar benda tua, melainkan sumber data sejarah yang menyimpan identitas dan pengetahuan masa lalu.

Tentu saja, semua langkah tersebut tidak selalu berjalan mulus. Juan mengakui bahwa banyak kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga masih ada praktik pengambilan artefak secara ilegal atau dipindahkan tanpa prosedur.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, juga sering membuat proses penyelamatan berjalan lambat. Belum lagi, ancaman kerusakan alami seperti banjir, gempa, atau erosi yang dapat menghancurkan situs sebelum sempat diteliti.

Selain itu, alih fungsi lahan untuk pembangunan juga menjadi masalah serius, karena sering kali situs arkeologi hilang tertimbun atau digusur oleh aktivitas modern.

Di samping itu, birokrasi yang panjang dalam penetapan cagar budaya maupun koordinasi antar-lembaga kadang memperlambat upaya penyelamatan.

Tidak jarang pula, terjadi pencurian dan perdagangan gelap artefak, yang mengakibatkan hilangnya data sejarah penting dan terputusnya rantai narasi masa lalu.

“Semua ini menunjukkan bahwa penyelamatan tinggalan arkeologis bukan hanya urusan para ahli, melainkan juga tanggung jawab bersama. Setiap artefak yang terselamatkan sejatinya adalah potongan dari narasi sejarah bangsa. Dengan merawat dan mendata temuan tersebut secara hati-hati, kita tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi juga memberikan pijakan yang kuat bagi masa kini dan masa depan,” demikian pesannya.

Bagi seorang arkeolog, pelestarian cagar budaya bukan hanya soal menjaga benda kuno agar tetap utuh, tetapi juga soal menjaga identitas, pengetahuan, dan kesinambungan sejarah.

“Tinggalan arkeologis adalah sumber data primer yang tidak bisa diperbarui, sekali hilang, maka hilang pula potongan penting dari narasi sejarah bangsa,” terang Juan.

Oleh karena itu, arkeolog memandang pelestarian tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh elemen. Mulai pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat umum. Di sisi pemerintah, pelestarian cagar budaya menuntut kebijakan yang tegas dan dukungan anggaran.

Tanpa regulasi yang jelas dan keberanian dalam menindak perusakan, banyak tinggalan akan terus tergerus pembangunan maupun perdagangan ilegal.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan kontribusi akademisi dan peneliti untuk menghasilkan kajian ilmiah yang memberi dasar pengetahuan dalam pengelolaan dan interpretasi tinggalan.

Kesadaran Kolektif Menjaga Warisan Peradaban

Arkeolog menyadari, bahwa pelestarian hanya akan bertahan apabila masyarakat ikut merasa memiliki. Kesadaran kolektif inilah yang masih menjadi tantangan terbesar.

Selama masyarakat memandang artefak hanya sebagai “batu” atau bahkan sebagai komoditas ekonomi, maka, kerentanan terhadap penjarahan maupun kerusakan akan selalu ada.

“Karena itu, pelibatan komunitas lokal melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi berbasis heritage, hingga partisipasi dalam pengawasan situs merupakan langkah yang tak terpisahkan,” sambungnya.

Keterlibatan lintas elemen ini juga menuntut adanya sinergi nyata, bukan sekadar formalitas. Sebagai arkeolog, Juan mengakui kerap kritis melihat adanya jarak antara regulasi, penelitian, dan praktik di lapangan.

Misalnya, proyek pembangunan yang mengabaikan keberadaan situs, atau penelitian yang berhenti pada laporan tanpa menyentuh kepentingan masyarakat sekitar. Tanpa menyatukan kepentingan semua pihak, pelestarian akan timpang.

Situs boleh saja terdaftar, tetapi tidak terjaga. Dengan demikian, arkeolog memandang bahwa pelestarian cagar budaya adalah tugas bersama yang melampaui batas profesi.

“Benda-benda masa lalu hanya bisa tetap hidup jika dirawat dengan kesadaran kolektif,” tandasnya.

Arkeolog memberikan pengetahuan dan metode, pemerintah menyediakan payung hukum dan kebijakan, masyarakat menjadi penjaga di lapangan, sementara komunitas dan dunia pendidikan menyebarkan nilai-nilai pentingnya.

Tanpa keterlibatan seluruh elemen, pelestarian hanyalah jargon, tetapi dengan kolaborasi nyata, cagar budaya dapat menjadi simpul yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Ketangguhan Budaya Masa ke Masa

Setiap artefak mempunyai makna khusus yang merekam jejak panjang sejarah. Kediri sendiri menyimpan banyak peninggalan arkeologis, mulai dari masa klasik hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Bukti paling awal bisa dilihat dari Prasasti Harinjing yang dibuat pada 706 Saka (784 M), menjadikan Kediri sebagai salah satu daerah tertua yang tercatat di Jawa Timur.

“Dan yang menarik, Kediri pernah menjadi pusat Kerajaan Panjalu, sebuah kerajaan besar yang meninggalkan banyak artefak indah dan penuh makna. Maka tidak heran, jika berbicara tentang artefak khas Kediri, pikiran kita sering tertuju pada peninggalan masa Panjalu,” ucap Juan.

Meski begitu, artefak dari periode lain juga tidak kalah penting. Setiap peninggalan baik prasasti, arca, maupun benda sejarah lainnya mempunyai peran masing-masing dalam merangkai historiografi Kediri, sekaligus menjadi bukti nyata dari peradaban yang pernah tumbuh di wilayah ini.

Beberapa prasasti penting dari Kediri antara lain Prasasti Harinjing, Paradah I dan II, Lucem, Geneng I dan II, Tangkilan, serta Prasasti Angin. Prasasti juga bisa dikatakan sebagai “sumber cerita asli” dari masa lalu.

Lewat tulisan-tulisan kuno ini, generasi masa kini bisa menyusun kembali potongan sejarah dengan cara yang lebih jelas dan terukur. Tidak sekadar tulisan yang dituliskan pada batu, logam, maupun lontar semata.

Prasasti adalah bukti otentik yang menyimpan keputusan penting para raja ataupun tokoh dan memiliki makna mendalam tentang kehidupan pada zamannya.

Di wilayah Kabupaten Kediri, sebagian besar prasasti berisi tentang tanah sima, yaitu tanah yang mendapat status bebas pajak.

Menariknya, keputusan raja untuk memberikan status ini tidak asal dibuat. Ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari kepentingan ekonomi, kehidupan beragama, kondisi alam, hingga strategi politik kerajaan.

Setiap tanah sima pun memiliki fungsi khusus, ada yang mendukung kegiatan keagamaan, ada yang menunjang ekonomi, bahkan ada yang berkaitan dengan urusan politik.

Karena itulah, prasasti perlu diteliti dengan hati-hati agar data yang terkandung di dalamnya bisa diolah secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hasil kajian tersebut nantinya bukan hanya bermanfaat bagi dunia akademis, tetapi juga memberi pengetahuan yang tepat bagi masyarakat luas.

Untuk kasus penemuan naskah-naskah kuno, arkeolog yang terjun dalam dunia naskah biasanya juga seorang epigraf namun juga perlu dibantu oleh filolog.

“Epigraf berperan dalam mengungkap konteks arkeologis, misalnya di mana naskah ditemukan, bagaimana kondisi lingkungannya, dan hubungannya dengan artefak lain. Sementara itu, filolog dan epigraf bersama-sama berperan menelaah isi teks, bahasa, dan makna yang terkandung di dalam naskah tersebut,” jelasnya.

Dengan kata lain, epigraf dan filolog saling melengkapi. Epigraf menyajikan kerangka sejarah dan konteks kebendaan, sementara filolog menggali makna intelektual, sastra, maupun keagamaan dari teks yang ada di dalamnya.

Penerjemah Kilas Peradaban

Kerja-kerja filolog semakin melengkapi rantai ketangguhan budaya para penjaga peradaban gerbang Nusantara.

Di ruang Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tenaga Terampil Filolog, Sifa Chayatemala tengah melakukan restorasi naskah kuno berbahan daluang yang disebut sebagai kertas asli Nusantara (Javaansche van Panaragan papier).

Daluang berasal dari pepagan serat kulit kayu dan digunakan pada masa pra-Islam hingga abad ke-19. Setelah itu, eksistensinya digantikan oleh kertas Eropa, dan berlanjut pada era kertas industri.

Di atas meja, tumpukan kertas daluang dengan tinta yang menuliskan huruf Arab pegon dan lembaran naskah Jawa kuno berbahan daun lontar, telah menjadi sahabat sehari-hari bagi para filolog.

Kitab-kitab itu adalah saksi bisu khazanah perkembangan keilmuan lintas zaman. Butuh waktu berbulan-bulan untuk melakukan penerjemahan, perbaikan, alih media, serta perawatan.

Naskah-naskah itu pernah terlempar dari masa ke masa. Diselamatkan, disimpan, dan diwariskan, dari generasi ke generasi. Dari kitab kuno, pemimpin belajar menggali ilmu hukum dan ketatanegaraan, pertanian, politik, agama, ritual, sistem irigasi, hingga pesan penting kehidupan. Sementara, masyarakat menghargai peralihan zaman, menjaga sekaligus meneruskan dokumen paling berharga.

Penelitian filologi juga bertujuan menyajikan teks mendekati aslinya. Misal, dari aksara Jawa ke aksara latin sehingga masyarakat dapat membaca sekaligus mempelajari pengetahuan dari naskah-naskah yang tersimpan selama lima puluh tahun lebih bahkan mencapai berabad-abad lamanya.

Kendati demikian, menerjemahkan aksara-aksara dalam manuskrip kuno membutuhkan ketelitian mendalam secara preventif maupun kuratif. Ada kalanya fisik daun lontar mengalami kerusakan dengan tingkatan berbeda akibat kelembaban, mulai tulisan yang memudar hingga lapuk termakan usia.

Bahkan, banyak yang sudah hancur. Artinya, naskah sangat rentan terhadap sentuhan. Jika sudah begitu, para peneliti hanya diizinkan untuk melakukan alih media saja, tidak bisa melakukan kontak fisik pada kertas.

“Karena umur naskahnya lebih tua dari peneliti, maka, kita harus lebih berhati-hati dibandingkan jika membaca dokumen atau buku lainnya, apalagi kalau naskahnya sudah benar-benar rusak,” ungkap Shifa yang merupakan filolog jebolan Universitas Airlangga Surabaya ini.

Pertama-tama, naskah yang baru ditemukan akan disemprot menggunakan cairan alkohol yang berfungsi untuk menetralkan keasaman lapisan kertas. Agar menjaga keawetan buku, diperlukan proses pengurangan tingkat keasaman penyebab korosi, serta memberikan pelapisan tiap lembaran naskah menggunakan kertas Jepang yang berasal dari pohon mitsumata.

Semakin tipis kertas, semakin mahal pula harganya. Kertas Jepang ini dikategorikan untuk penggunaan khusus konservasi lukisan, peta, maupun naskah kuno di gallery, library, archive, museum atau disingkat GLAM.—galeri, perpustakaan, kearsipan, dan museum.

Setelah proses restorasi, buku disimpan dalam boks anti asam portapel dalam suhu ruangan 20 derajat, atau menggunakan rak khusus.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ir. Tiat S Suwardi mengatakan, restorasi ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pelestarian Naskah Kuno, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang mendefinisikan naskah kuno sebagai dokumen tertulis yang tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, serta ilmu pengetahuan.

Sepanjang kurun waktu 2012—2024, sudah 285 buah naskah kuno berhasil dialih media oleh filolog Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Sementara proyeksi daftar identifikasi naskah kuno pada 2024 kemarin, tercatat 1.531 naskah masih tersebar di 101 lokasi kantong naskah di Jawa Timur.

Identifikasi lokasi kantong naskah itu meliputi Kediri (1 naskah), Lamongan (18), Mojokerto (4), Mojokerto Kota (8), Pacitan (51), Pamekasan (196), Pasuruan (4), Pasuruan Kabupaten (1), Ponorogo (4), Probolinggo (16), Sampang (24), Sidoarjo (185), Situbondo (91), Sumenep (268), Surabaya (27), Trenggalek (5), Tulungagung (2), Tuban (37), dan Nganjuk (25).

Menahan Gelombang Degradasi Budaya

Naskah kuno harus dilestarikan sebagai dokumentasi bukti kebudayaan yang tertulis sehingga perlu adanya revitalisasi, restorasi, konservasi. Nilai-nilai yang terkandung harus dijaga dan diwariskan demi membangun sebuah ketangguhan budaya.

“Ketangguhan budaya harus komprehensif, dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus hadir semua,” jelas Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Wahyu Dian, yang mendampingi setiap proses restorasi naskah.

Ia tak memungkiri, degradasi kebudayaan memang terkadang muncul karena ketidaktahuan bahwa nenek moyang terdahulu memiliki kebudayaan lebih tinggi dibandingkan pada masa sekarang.

Di sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak signifikan penyebab terjadinya krisis kebudayaan. Transfer pengetahuan kebudayaan dari negara lain turut memengaruhi pola pikir.

“Pemerintah sebagai regulator dan pengawas harus menciptakan ekosistem yang baik. Sementara masyarakat bisa melestarikan sekaligus memanfaatkan budaya sebagai nilai tambah secara ekonomi maupun jati diri,” jelasnya.

Ia memberikan contoh, keberhasilan negara-negara di Asia Timur mengekspor budaya melalui berbagai diplomasi baik itu kesenian atau makanan (food diplomacy).

Kini, saatnya Indonesia memperkuat rasa cinta terhadap budaya, tidak hanya sebagai pelengkap semata, tetapi juga unsur pendukung iklim investasi sekaligus melanggengkan warisan peradaban.

“Ketangguhan budaya itu muncul ketika pihak-pihak yang terlibat saling bersinergi menjaga kebudayaan dan berdampak bagi kesejahteraan,” tandasnya.

Untuk lebih mendekatkan warisan peradaban kepada generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bahkan membangun galeri khusus bernama Galeri Majapahit dan Wali Limo, berupa museum mini yang memuat berbagai sejarah penting di provinsi ini.

Pengunjung akan disambut peta Wilayah Majapahit Abad XVI hingga kisah-kisah epik masa kepemimpinan raja-raja Singasari dan Majapahit sepanjang 1293 Masehi—1498 Masehi.

Mulai dari kepemimpinan Raden Wijaya (1293-1309), Sri Jayanegara (1309-1328), Tribhuwana Tunggadewi (1328-1351), Hayam Wuruk (1350-1389), Wikramawardhana (1389-1429), Suhita (1429-1447), Dyah Kertawijaya (1447-1451), Bhre Pamotan (1451-1453), Girishawardhana (1456-1466), Bhre Padan Salas (1466-1468), Bhre Kertabumi (1468-1478), hingga Girindrawardhana (1478-1498) yang merupakan raja terakhir Majapahit.

Arca-arca figurin dan gerabah semakin melengkapi. Rekonstruksi rumah zaman Majapahit, aneka mata uang, koleksi keramik, alat perlengkapan prajurit, alat upacara keagamaan, miniatur lingga yoni, miniatur Candi Brahu, miniatur Gapura Wringin Lawang, dan Gapura Bajang Ratu. Kemudian, arca perwujudan Harihara.

Tak ketinggalan Sumpah Amukti Palapa, tentang cita-cita Kertanegara mempersatukan daerah-daerah di Wilayah Nusantara. Sumpah ini yang kemudian menjadi pijakan bagi terbentuknya slogan utama Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa."

Bayangkan suara itu menggelegar dari bibir Mahapatih Gajah Mada saat upacara penobatannya sebagai Patih Amangkubumi pada masa pemerintahan raja Tribhuwana Tunggadewi.

Galeri Majapahit juga mengajak menjelajahi perjalanan Wali Limo. Mulai Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Drajat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menampilkan naskah kuno yang telah dipetakan. Ada Kitab Babad Tanah Jawi, Serat Yusuf, Babad Demak, serta Kitab Pangeran Bonang.

Konservasi Memeluk Dunia Pariwisata

Selain literatur, konservasi budaya juga menyasar tempat-tempat penting dalam jejak peradaban. Inventarisasi berstandar tinggi ini bertujuan menguak keberadaan masa lalu sekaligus pelestarian.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergi pemajuan kebudayaan secara simultan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mencatat ada 270 manuskrip kuno, 703 adat istiadat, 664 tradisi lisan, 679 ritus, 1.281 pengetahuan tradisional, 727 teknologi tradisional, 150 bahasa, 754 permainan rakyat, 316 olahraga tradisional, dan 2.073 seniman di Jawa Timur, serta membangun komunitas Taruna Budaya Jatim.

Mereka hadir sebagai ujung tombak yang melanggengkan nilai-nilai warisan peradaban Bang Wetan.

"Beberapa kesenian tradisional telah memeroleh pengakuan secara nasional maupun internasional," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evy Afiana Sari.

Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Parawansa, menjadi provinsi yang paling aktif dalam mengusulkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) ke pemerintah pusat.

Hingga 2024, provinsi ini sudah memiliki lebih dari 100 karya budaya yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan sebagai penerima klasifikasi WBTb Indonesia. Ada 13 karya budaya disetujui sebagai WBTb nasional. Bahkan, 5 cagar budaya di Jawa Timur sudah menerima sertifikat penetapan Cagar Budaya Tingkat Nasional.

"Ini merupakan jumlah terbanyak se-Indonesia," ujar Evy.

Kesenian-kesenian lokal itu di antaranya sedang diusulkan ke UNESCO sebagai warisan budaya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dwi Suprapto menuturkan, segala upaya itu berada dalam satu kapal besar bernama pemajuan kebudayaan.

“Beberapa memiliki manfaat intangible, yakni dapat membawa manfaat ekonomi bagi para pegiatnya. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur juga mempunyai 603 Desa Wisata yang di dalamnya diperkuat dengan kearifan budaya lokal,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki kepedulian terhadap para seniman pelestari budaya serta juru pelihara cagar budaya. Tidak kurang setiap tahunnya, tali asih diberikan kepada 1.000 seniman.

Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso turut mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi dalam pelestarian tradisi dan budaya lokal di tengah disrupsi budaya asing melalui media digital.

"Kita sudah mempunyai Peraturan Gubernur tentang Kemajuan Kebudayaan. Nah, tinggal menindaklanjuti petunjuk teknis," ungkapnya.

Payung hukum kebijakan itu merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan turunan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan di Jawa Timur.

Apabila generasi muda apatis terhadap budaya, maka dikhawatirkan turut berdampak kepada nilai toleransi maupun kearifan lokal.

Oleh karena itu, Cahyo mengajak lingkungan pendidikan untuk konsisten dalam mendukung eksistensi ketangguhan budaya sesuai daerah masing-masing.

Sebab, langkah pemajuan kebudayaan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari pemerintah, media massa, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat.

Sebagai bentuk sinergi pemajuan kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun komunitas dalam wadah Taruna Budaya Jatim. Mereka hadir sebagai ujung tombak yang melanggengkan nilai-nilai warisan peradaban.

Penjaga Napak Tilas

Gandaning sari puspito

Sumebyar ing sukmo

Nyawiji ing roso

Samudraning puji

Kang tansah lestari

Kawulo Gusti Nyawiji

Musik bernuansa cadas berbalut gending Jawa mengalun merdu. Lagu karya seorang seniman, Emmy Ratina.

Lagu berjudul Nyawiji itu menceritakan perjalanan spiritual pada saat bermeditasi dan berkhalwat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tatkala malam demi malam penuh renungan.

Emmy merupakan salah satu anggota komunitas Pelestari Sejarah Budaya Kediri (Pasak), yang terus terlibat dalam proses pendataan ODCB (Obyek yang Diduga Cagar Budaya), pelestarian kesenian dan bahasa lokal, serta melanggengkan ritual Kejawen di Kediri. Para anggota berkumpul setiap pekan, saling bertukar pikiran, juga menekuni dunia pewayangan.

Ketua Pasak, Didin Saputro dan wakilnya M.Ng.Erwan Yudiono Hadi Projo, mengisahkan perjalanan komunitas yang terbentuk pada 2011 silam.

Pasak didirikan seorang pegiat budaya, Novi Bahrul Munip. Ia menginisiasi berdirinya komunitas karena rasa peduli dan keprihatinan akan ancaman krisis budaya pada generasi masa depan.

Para anggotanya berasal dari berbagai macam latar belakang profesi, ada yang arkeolog, bidan, guru Pramuka, guru sejarah, dan masyarakat umum.

“Pada akhirnya, kami sepakat membuat komunitas yang bergerak di bidang sejarah dan budaya,” ucap Didin.

Sebagaimana slogan Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno—bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya, dan "Jas Merah "—jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Mereka melestarikan ruwatan budaya, terjun ke situs-situs purbakala, menggelar pameran foto barang antik, menyebarkan informasi tentang kesenian maupun kearifan lokal yang ada di sekitar.

Pasak juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri saat pendataan ODCB. Pendataan itu meliputi situs pada masa klasik era kerajaan, era kolonial, beberapa bangunan, hingga makam-makam berusia tua.

“Puji Gusti, pada 2024 kita mendapat Anugrah Kebudayaan Indonesia langsung dari Dirjen Kementerian Pendidikan dan Pariwisata RI,” ujar Didin penuh syukur.

Ada harapan besar terungkap, terkait upaya pemerintah dalam melakukan revisi buku sejarah dan kebudayaan, juga rasa syukur atas dikembalikannya 30.000 artefak dari Belanda, sehingga masyarakat akan lebih bangga lagi dengan peninggalan sejarah dan budayanya.

“Semoga Indonesia menjadi mercusuar peradaban dan perdamaian dunia,” kata Didin penuh harap.(*)

| Pewarta | : Lely Yuana |

| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |